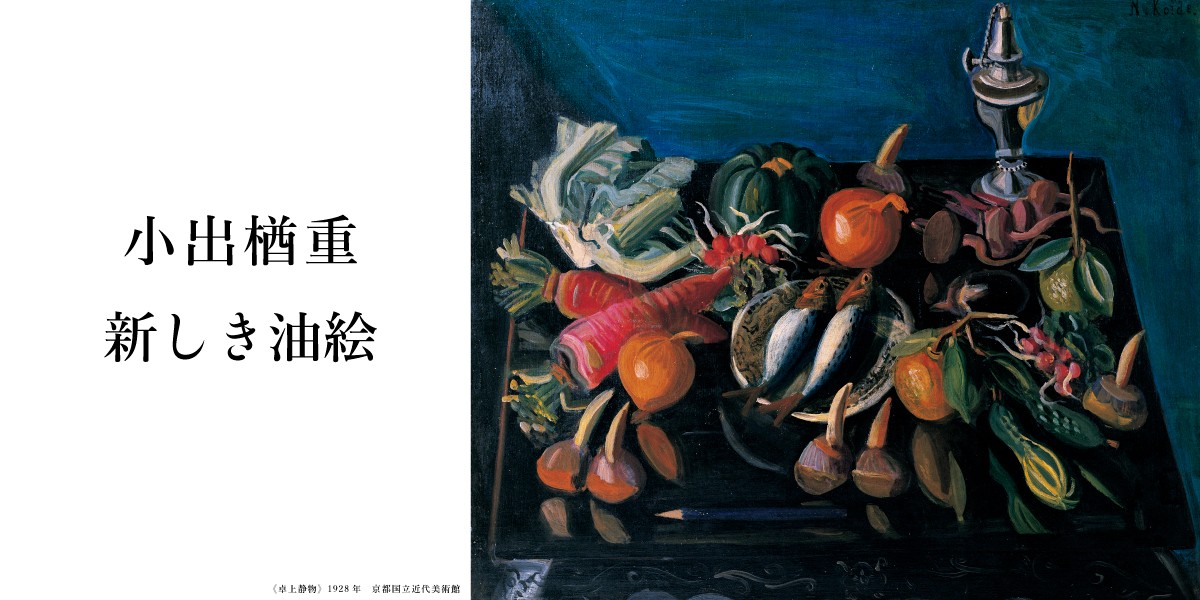

開催概要

| 展覧会名 | 小出楢重 新しき油絵 |

|---|---|

| 会期 | 2025年12月20日(土曜日)~2026年3月1日(日曜日) |

| 休館日 | 月曜日(1月12日、2月23日は開館)、12月29日(月曜日)~1月3日(土曜日)、1月13日(火曜日)、2月24日(火曜日) |

| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで) |

| 会場 | 府中市美術館2階企画展示室 |

| 観覧料 | 一般 800円(640円) 注記:府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。 注記:障害者手帳(ミライロID可) 等をお持ちの方と付き添いの方1名は無料。 |

| 特別協力 | 芦屋市立美術博物館 |

| 主催 | 府中市美術館 |

| お問合せ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

展覧会について

《帽子をかぶった自画像》1924年 石橋財団アーティゾン美術館

「新しき日本へ新しき花を発祥させるには根のない木を植えてはいけない」

──東洋と西洋の文化的風土の違いを強く自覚し、そのうえで日本人としていかに油絵を描くべきかを追究した画家、小出楢重。

大阪中心部の商家に生まれ、濃厚な庶民文化につつまれて育ちながら、洋行後は西洋の文化を骨肉化すべく衣食住を洋風に改め、大正から昭和初期にかけてのモダンな都市文化を体現しました。

日本女性の体型や肌質を美しく描く裸婦、きゅうりやカボチャといった野菜を妖しく描く静物といったように、西洋美術由来のテーマを、日本に暮らす私達にとって実感できるものに生まれ変わらせます。

そして艶やかな発色、滑らかな絵肌、デフォルメと曲線を活かした伸びやかな造形を特徴とする、洗練された油彩画のスタイルを築き上げました。

代表作が一堂に会する25年ぶりの回顧展で、その全貌に迫ります。

《地球儀のある静物》1925年 ひろしま美術館

[小出楢重](こいで・ならしげ)1887-1931

大阪・島之内の老舗の薬屋に生まれる。1907年上京して東京美術学校日本画科に入学、のち西洋画科に転科。卒業後は大阪で制作を続け、1919年《Nの家族》で二科展樗牛賞を受賞。1921年から翌年にかけて欧州を旅行。1923年二科会会員となる。1924年鍋井克之、黒田重太郎、国枝金三らと大阪で信濃橋洋画研究所を開設し、関西の洋画界で指導的地位をつとめた。1926年芦屋に転居。若くから病気がちで、自らを「骨人」と呼ぶほどの痩身であり、裸婦像や静物画などアトリエ内での制作に情熱を向けた。またガラス絵や挿絵・装幀、随筆など多彩な活動をみせた。1931年43歳で病没。

みどころ

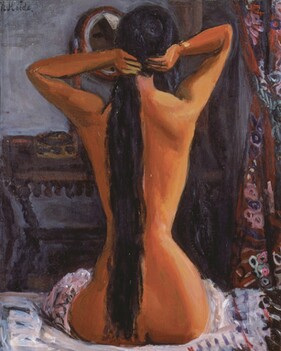

(1) 「裸婦の楢重、楢重の裸婦」──日本近代洋画史に輝く裸婦の傑作が一堂に。

《裸女と白布》 1929年 東京国立近代美術館

《裸女結髪》1927年 京都国立近代美術館

(2) 生粋の大阪人で、西洋志向のモダニスト。一筋縄で捉えきれない面白さ。

《少女お梅の像》1920年 公益財団法人ウッドワン美術館

《街景》1925年 大阪中之島美術館

(3) ガラス絵、日本画、挿絵、装幀、随筆──時代を映す多彩な創作。

《裸女6番》(ガラス絵)1929年

《奈良を散歩する西洋人》1919年(前期展示)

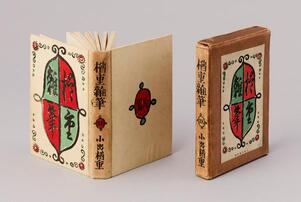

小出楢重著『楢重雑筆』1927年 西宮K氏コレクション

構成

第1章 画家になるまで 1887-1916

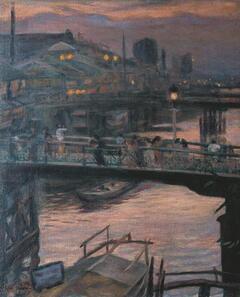

《道頓堀の夕陽》1915年 株式会社紀陽銀行

小出楢重は大阪中心部の島之内で、軟膏「天水香」を看板商品とする薬屋に生まれ育ちました。

幼いころから絵が好きで、家族を説得して上京し、はじめ東京美術学校日本画科に、のちに転科して西洋画科に学びます。

卒業後は大阪に戻って制作をつづけ、奈良の風景画の連作などに取り組みますが、なかなか芽の出ない苦しい時期が続きます。

少年時代のスケッチブックや、東京美術学校時代の習作・卒業制作、そして帰郷後に取り組んだ大阪や奈良の風景画を紹介します。

第2章 大阪での創作と欧州への旅 1917-1925

《Nの家族》1919年 公益財団法人大原芸術財団 大原美術館[重要文化財]

1919年、自らの家族を描いた《Nの家族》が二科展で樗牛賞を受賞し、画壇での本格的な活動が始まります。

また1921年から翌年にかけての滞欧を経て、油絵というものが西欧の風土と深く結びついていることを痛感し、日本には日本に根ざした「新しき油絵」が必要であるとの思いを強くします。

画風は明るく透明感のある描き方に変化し、洗練された楢重スタイルが確立されていきます。

特集 信濃橋洋画研究所

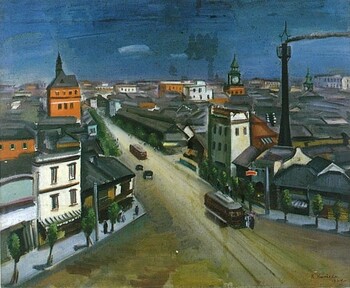

国枝金三《都会風景》1924年 大阪府20世紀美術コレクション

1924年、小出楢重は、鍋井克之、国枝金三、黒田重太郎とともに、大阪に信濃橋洋画研究所を開設します。

この研究所は本格的に洋画を学べる研究機関として定着し、多くの実力者を輩出して、関西洋画壇で大きな役割を果たしました。

研究所の活動と、楢重のほかにここで指導にあたった画家や学んだ画家、10作家10作品を紹介します。

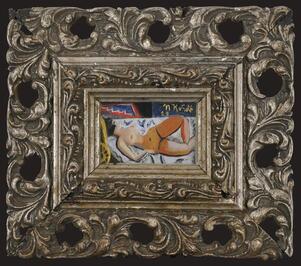

第3章 多彩な活動 ガラス絵、日本画、挿絵、装幀、随筆

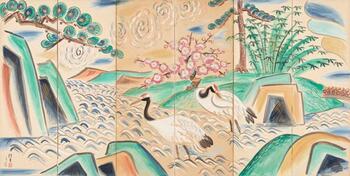

《めでたき風景》1926年 大阪中之島美術館

楢重は油彩画家としてのみならず、ジャンルを超えた多様な活動で知られています。

特にガラスに直接描いて反対の面から鑑賞するガラス絵では、偶然の効果と鮮やかな発色が魅力的な、宝石のような小品を残しています。

そのほか、楽しげな日本画や、谷崎潤一郎の小説『蓼喰ふ蟲』の挿絵、書籍の装幀、随筆など、旺盛に繰り広げられた多彩な制作をご紹介します。

第4章 芦屋での円熟期 1926-1931

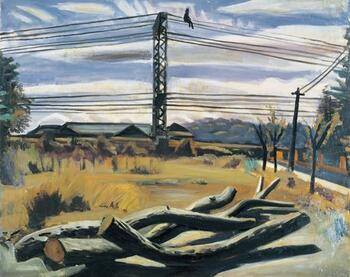

《枯木のある風景》1930年 公益財団法人ウッドワン美術館

1926年、楢重は芦屋の洋館に引っ越します。

新しいアトリエを得て、特に集中して取り組んだのが裸婦と静物です。

ほかの多様な活動のなかでも旺盛な制作をつづけ、画家にとってもっとも充実した、豊穣の成果をもたらす時代となりました。

しかし1930年秋に体調を崩し、翌年《枯木のある風景》を未完の絶筆として、43歳で生涯を閉じます。

ハイライト 楢重の裸婦

《前向きの裸女》1930年 横須賀美術館

楢重芸術の真骨頂である裸婦は、「楢重の裸婦」「裸婦の楢重」と呼ばれるほど、生前から高い評価を受けていました。

ゆったりした曲線によるデフォルメと、艶やかな肌の色や質感の表現で、日本人女性のからだを美しく描き出す裸婦像は、西洋的な理想から離れて日本ならではの油絵を確立しようとした、楢重の到達点といえるものです。

ここでは晩年の裸婦から7点を選び、ハイライトとしてご覧いただきます。

関連イベント

《ラッパを持てる少年》1923年 東京国立近代美術館

展覧会講座

「小出楢重がめざした、新しき油絵」小林真結(当館学芸員)

2月8日(日曜日)午後2時 当館講座室 無料

20分スライドレクチャー

12月20日(土曜日)、1月17日(土曜日)、2月14日(土曜日)

いずれも午後2時 当館講座室 無料

鑑賞教室などのお知らせ

下記日程に、小学生などの団体鑑賞が予定されています。

なにとぞご理解、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

<時間帯> 午前:10時から12時頃 / 午後:1時から3時頃

<日程>

1月20日(火曜日)午前・午後

1月22日(木曜日)午前・午後

1月23日(金曜日)午前

2月6日(金曜日)午前・午後

2月13日(金曜日)午前

2月17日(火曜日)午前・午後

2月19日(木曜日)午前

2月20日(金曜日)午前

2月27日(金曜日)午前

展覧会チラシ

出品リスト

アクセス

- 京王線東府中駅北口から

徒歩 17分

ちゅうバス府中駅行き「府中市美術館」下車すぐ(8:05から30分間隔で運行、運賃100円) - 京王線府中駅から

ちゅうバス多磨町行き「府中市美術館」下車すぐ(8:00から30分間隔で運行、運賃100円)

京王バス武蔵小金井駅南口行き(一本木経由)「天神町二丁目」下車すぐ

京王バス武蔵小金井駅南口行き(学園通り経由)「天神町幼稚園」下車徒歩8分

京王バス国分寺駅南口行き(東八道路経由)「天神町幼稚園」下車徒歩8分 - JR中央線武蔵小金井駅南口から

京王バス府中駅行き(一本木経由)「一本木」下車すぐ

京王バス府中駅行き(学園通り経由)「天神町幼稚園」下車徒歩8分 - JR中央線国分寺駅南口から

京王バス府中駅行き(東八道路経由)「天神町幼稚園」下車徒歩8分 - お車の場合は、美術館近くの府中市臨時駐車場(無料、54台収容)をご利用ください。