社会保障・税番号(マイナンバー)制度の概要

最終更新日:2017年10月2日

マイナンバーとは

マイナンバーとは、住民票を有する全ての方に、一人ひとり重複のないように

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されませんので、大切にしてください。

| 内 容 | |

|---|---|

| 平成27年11月~ | ●住民票の住所に、マイナンバーが記載された「通知カード」を簡易書留でお届けしています。 |

| 平成28年 1月~ | ●社会保障・税・災害対策の手続でマイナンバーを記載することが必要です。 ●申請された方(希望者)に、「マイナンバーカード(顔写真付のICカード)」を交付しています。 |

| 平成29年 1月~ | ●マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのかを確認できる「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」の運用が開始されます。また、国の行政機関の間で情報連携が開始されます。 |

| 平成29年 7月~ | ●地方公共団体などでも情報連携が開始されます。 |

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 公平かつ公正な社会の実現 | 所得や社会保障に係る行政サービスの受給状況をより正確に把握できることから、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方に対してきめ細かな支援が行えるようになります。 |

| 国民の利便性の向上 | 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が保有している自分の情報を確認することや、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができるようになります。 |

| 行政運営の効率化 | 行政機関や地方公共団体などにおいて、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。 |

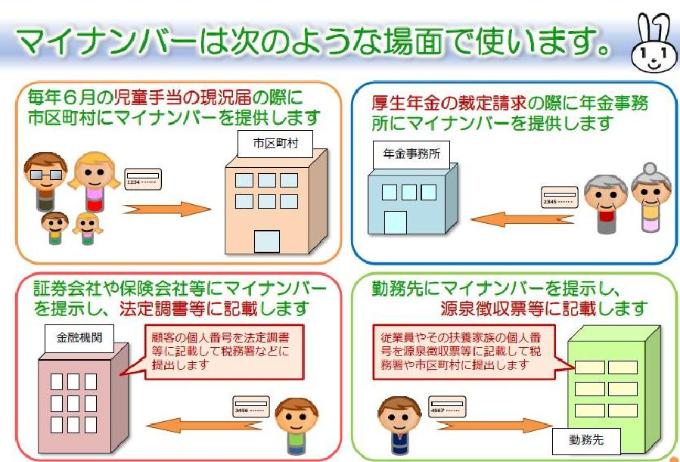

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続にしか使えません。(このほか、社会保障・税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。)

| 分野 | 内容 |

|---|---|

| 社会保障分野 | |

| 年金 | 年金の資格取得や確認・給付等に利用 |

| 労働 | 雇用保険の資格取得や確認・給付、ハローワークの事務等に利用 |

| 医療 | 医療保険の保険料徴収等の医療保険者における手続に利用 |

| 福祉 | 福祉分野の給付、生活保護の実施、低所得者対策の事務等に利用 |

| 税分野 | 税務当局に提出する確定申告・源泉徴収票等に記載 当局の内部事務等に利用 |

| 災害対策分野 | 被災者台帳の作成に関する事務に利用 被災者生活再建支援金の支給に関する事務に利用 |

個人情報保護の仕組

マイナンバーを利用するに当たり、個人情報の漏えいや不正使用による被害等を防止することで、国民の安心及び安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面における保護措置

- 番号法の規定によるものを除き、マイナンバーを含む個人情報(以下「特定個人情報」といいます。)の収集、利用、保管等を禁止しています。

- マイナンバーの利用時には本人確認が義務付けられています。

- 個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。

- 第三者機関である特定個人情報保護委員会がマイナンバーの取扱い等の監視・監督を行います。

- 特定個人情報を保有する場合は、事前に個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、それらのリスクを軽減するための措置を講ずる特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられています。

- 自分の特定個人情報を、いつ、誰が、なぜ情報提供したのかを確認する情報提供等記録システム(マイナポータル)を設置することとしています。

システム面における保護措置

- 個人情報については、国が一元管理するのではなく、従来どおり各行政機関が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合には、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行うことができる分散管理の方法を取ります。

- 各行政機関間で情報連携をする際には、マイナンバーを直接使用せずに符号を用います。また、特定個人情報を保有するシステムにアクセスできる人を制限し、通信する場合も暗号化を行うなど、適切な措置を講じることとしています。

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う自治体などの機関が、事前に個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測して、情報の漏えいや事故等が起こるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号法においては、この特定個人情報保護評価の実施と、評価書の作成・公表が義務付けられています。

評価書は、特定個人情報を取り扱う事務ごとに作成し、特定個人情報保護委員会に提出した上で公表します。 詳しくは、![]() 個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

情報提供等記録開示システムとは

マイナンバーを使って自分の個人情報がどのようにやりとりされているか、ご自身で記録を確認いただける手段として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」の運用が開始される予定です。

情報提供等記録開示システムには以下のような機能が入る予定です。

- 自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのかを確認できる機能

- 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能

- 行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせが来る機能

通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)とは

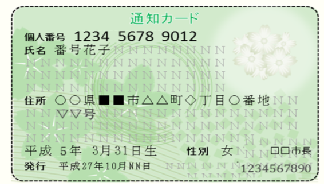

通知カード

通知カードは、「マイナンバー」をお知らせするカードのことで、券面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)、マイナンバーが記載されています。

通知カードは、平成27年11月から順次、住民票の住所あてに「個人番号カード」の申請書と返信用封筒、マイナンバーについての説明書を同封して簡易書留でお届けしています。ご不在で受け取れなかった方は、市役所総合窓口課へご連絡ください。

なお、各行政手続において本人確認をする際、通知カードのみでは本人確認ができないため、運転免許証等の提示が別途必要となります。

(イメージ)

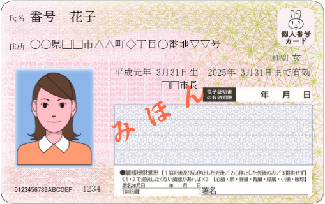

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、裏面にマイナンバーなどが記載されたカードのことで、ICチップが搭載されています。

平成27年11月以降に通知カードでマイナンバーが通知された後に、同封されている申請書に署名又は記名押印をし、顔写真を貼付の上、返信用封筒に入れて投函すると、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けることができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)は、このカード1枚で本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されているICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴など機微な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード(個人番号カード)から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

注記:申請方法などは、マイナンバーカード(個人場号カード)の申請から交付についてのページをご覧ください。

カード表面(イメージ)

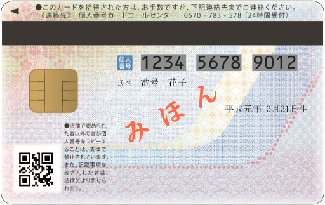

カード裏面(イメージ)

法人・民間事業者の皆様へ

法人・民間事業者に求められる対応

行政機関だけでなく法人・民間事業者のみなさんも税や社会保障の手続などで従業員等のマイナンバーを取り扱う必要があり、制度開始に向けた準備や対応が必要になります。

また、マイナンバー導入に併せて、企業等の法人にも国税庁長官から1法人に1つの法人番号(13桁)が

制度全体の説明を含め、民間事業者に求められる対応については、内閣官房が提供する各資料をご覧ください。また、より詳細な情報は、関係省庁のホームページをご覧ください。

![]() 内閣官房・内閣府・特定個人情報保護委員会・総務省・国税庁・厚生労働省『マイナンバー 民間事業者の対応』(外部サイト)

内閣官房・内閣府・特定個人情報保護委員会・総務省・国税庁・厚生労働省『マイナンバー 民間事業者の対応』(外部サイト)

![]() 内閣官房ホームページ『マイナンバー「事業者のみなさまへ」・「よくある質問(FAQ)」』(外部サイト)

内閣官房ホームページ『マイナンバー「事業者のみなさまへ」・「よくある質問(FAQ)」』(外部サイト)

![]() 国税庁ホームページ『社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉』(外部サイト)

国税庁ホームページ『社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉』(外部サイト)

![]() 厚生労働省ホームページ『社会保障・税番号制度』(外部サイト)

厚生労働省ホームページ『社会保障・税番号制度』(外部サイト)

特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン

番号法では、マイナンバーの利用、提供、収集、保管について、利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなど保護措置を規定しており、民間事業者においても適切な安全管理措置を講じる必要があります。

個人情報保護委員会では、ガイドラインを作成し、マイナンバーの取扱いについて、具体例を用いて解説しています。

![]() 個人情報保護委員会ホームページ『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』(外部サイト)

個人情報保護委員会ホームページ『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』(外部サイト)

マイナンバー制度に関する問合せ

マイナンバーについて不明な点がある方や詳しい情報を知りたい方は、以下のホームページ等をご覧いただくか、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

![]() マイナンバーホームページ『社会保障・税番号制度』(外部サイト)

マイナンバーホームページ『社会保障・税番号制度』(外部サイト)

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

電話:0120-95-0178(日本語)

開設時間 平日 9時30分から20時00分まで

土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405

- 「通知カード」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること

050-3818-1250

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26

- 「通知カード」、「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

(英語以外の言語については、平日 9時30分から20時00分までの対応となります。)

マイナンバーコールセンター(有料)

電話:0570-20-0178(日本語)、0570-20-0291(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

開設時間 平日 9時30分から22時00分まで

土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

お問合せ

このページは政策経営部 情報戦略課が担当しています。