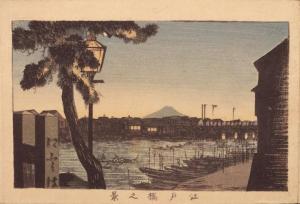

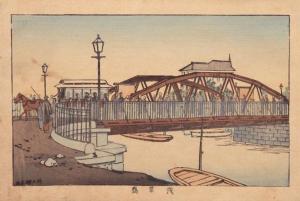

井上安治《東京名所図》

最終更新日:2020年7月15日

いのうえやすじ とうきょうめいしょず

明治14年から20年頃(1881年から1887年) 紙本木版画 全134図

ハガキ版(各約11.0センチメートル×16.0センチメートル)

明治期の文明開化は、人々の生活のみならず、浮世絵版画の世界にも、新たな光をともしました。それまでとは違う、新しい空間表現、水や光の描写。何度も版を重ねて微妙な陰影がつけられた作品は、「光線画」と称して人気を呼びました。その第一人者であった小林清親に、明治11年(1878年)15歳の井上安治は入門しました。

清親は大判のサイズで「東京名所図」という揃い物の版画を発表しており、それを引き継ぐような形で、安治は、同様の作品をハガキ版という約4分の1の大きさで制作したのです。

スナップ写真風に、名所やそこに集う人々、時間や季節の経過を切り取った図柄は、清親の作品をそのままなぞったものも多く見られますが、版が縮小されたためか、人物や描線がいくらか省略されより引きしまった作品となっています。隅田川、両国、浅草、上野などのんびりとした光景の間に登場する駅や鉄橋といった洋風の建築が、江戸ではなく東京という都市がもたらす新鮮な空気を感じさせます。

題字や落款の入れ方に統一性がないのは、最初に制作枚数を決めず、逐次発行していいたためと思われます。明治22年(1889年)わずか26歳で安治は夭折しますが、この作品群はその早熟な才能が凝縮され、彼の代表作というにふさわしい仕上がりとなっています。

お問合せ

このページは文化スポーツ部 美術館が担当しています。