春の江戸絵画まつり 江戸絵画の19世紀

最終更新日:2014年3月21日

春の江戸絵画まつり 江戸絵画の19世紀

狩野芳崖 れい姫像 下関市立美術館蔵 前期展示

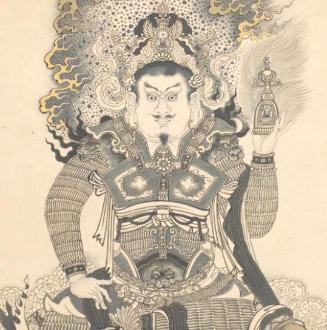

鈴木其一 毘沙門天像(部分) 全期間展示

近年よく使われる、「ものづくり」という言葉があります。 機械がものを作る現代にあって、人が手ずから一つの品物を作ることには、特別な意味が生まれます。そこに込められた工夫や試行錯誤、作り上げられたものの尊さに思いを寄せることのできる言葉かもしれません。

ものを作るという側面からみると、江戸後期、19世紀は、手仕事としての技術と創意工夫が極限に達した時代と評されています。鎖国下にあって、古くからの伝統と限られた外国からの情報をもとに、自ら考え、独創的で驚くべき高度な技を切り開いたのです。望遠鏡や精巧なからくり人形、また、からくり

一枚の絵を描くことも、一種の「ものづくり」でしょう。紙や絹の上に絵の具を

歌川国芳 讃岐院眷属をして為朝をすくふ図(部分) ギャラリー紅屋蔵 後期展示

そんな目で19世紀の江戸絵画を眺めると、作品は俄然、きらきらとした輝きを放ってきます。古代から蓄積されてきたあらゆる技巧を駆使して、画面の隅々まで念入りに作り込まれた絵の数々、また、浮世絵木版画の精密さ、こだわりにも、凄まじいものがあります。ただ勢いや偶然の妙に任せるのではない、綿密で研ぎ澄まされた構図は、見ごたえ充分です。あるいは、

そして、そんな技術探求の時代だからか、心の中の趣を大切に、それを絵筆に託すことも盛んでした。

かつて文化史の上では、この時代の美術は、時代の終末ということに重ね合わせて、退廃的と説明されることがありました。しかし、輝くような創意にあふれた様相を見れば見るほど、そんな説明が果たして妥当だったのか、考えさせられます。

時代が明治に変わると、日本の美術は新たな局面を迎えます。19世紀の江戸絵画は、折々に中国や朝鮮の影響を受けながら独自の創造を続けてきた日本の美術の、ある意味、最終形とみることができるのかもしれません。

山本梅逸 花卉草虫図 名古屋市博物館蔵 後期展示

会期

2014年3月21日(金曜日・祝日)から5月6日(火曜日)

会期中、展示替えを行います(展示替えをしない作品もあります)。

前期 3月21日(金曜日・祝日)から4月13日(日曜日)

後期 4月15日(火曜日)から5月6日(火曜日)

詳しい展示予定は、当ホームページでお知らせします(2月上旬より)。

休館日

月曜日(5月5日をのぞく)

開館時間

午前10時から午後5時(入場は4時30分まで)

谷文晁 不動尊像 眞盛寺蔵(京都国立博物館寄託) 前期展示

観覧料

一般700円、高校生・大学生350円、小学生・中学生150円。

注記:20名以上の団体料金は、一般560円、高校生・大学生280円、小学生・中学生120円

注記:未就学児および障害者手帳等をお持ちの方は無料。

注記:常設展もご覧いただけます。

注記:府中市内の小中学生は「府中っ子学びのパスポート」で無料。

主催 府中市美術館 本展の他会場への巡回はありません。

20分スライドレクチャー

毎週日曜日 午後2時と3時の2回 講座室 無料

展覧会講座

4月29日(火曜日・祝日)

日本とヨーロッパの19世紀 音ゆみ子(当館学芸員)

5月3日(土曜日)

江戸絵画の19世紀 金子信久(当館学芸員)

いずれも午後2時 講座室 無料

子ども向けイベント「19世紀探検隊!」

会期中随時

展覧会を見ながら「探検隊ワークシート」のクイズに挑戦。観覧料が必要ですが、府中市内の小中学生は、「府中っ子学びのパスポート」で入場できます。年齢制限はありませんので、大人の方の参加もお待ちしております。

画像:葛飾北斎 諸国滝廻り 木曽路ノ奥阿弥陀ヶ滝 中外産業株式会社蔵(原安三郎コレクション) 前期展示

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

お問合せ

このページは文化スポーツ部 美術館が担当しています。