鷹野隆大公開制作プロセス

最終更新日:2009年6月3日

1日目・2日目 5月23日(土曜日)・24日(日曜日)

まずは暗室を作ります。前面のガラス戸や天井窓を、暗幕や段ボールでふさいでいきます。ドアの隙間からもれる光に、鷹野さんの厳しいチェックが入り、厚紙やテープで補強を加えました。

プリントの作業台として机が2台、流しを囲むようにL字

壁には、プリントした写真をつり下げる針金が張られました。

最後に入口を付けて、完成です。

セーフティライトを4個点灯させますので、暗室とはいえ、ぼんやりと周囲が見える程度の暗さです。入口にある配置図を頭に入れた上で、部屋に入られると安心です。

プリント中の入口の様子。暗幕をあけてお入りください。

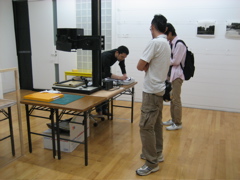

制作日以外の日は、ガラス越しに中がご覧になれます。

3日目 5月28日(木曜日)

薬剤を準備する

引き伸ばし機を使って画像を印画紙に投射する

現像液などに印画紙を浸した後、プリントの具合を見る

30分ほど水洗して、薬剤を落とす

いよいよプリント作業が始まりました。

4つのパットに薬剤を用意し、制作が始まります。

引き伸ばし機で、35ミリのフィルムから印画紙サイズに拡大します。その後、現像液、停止液、定着液、水洗促進剤の順に印画紙を浸していきます。一度照明をつけてプリントの状態を確認し、その後は助手が水洗(印画紙に付いた薬剤を落とす)します。鷹野さんはすぐに次のプリント作業に入り、同じプロセスがくり返されます。真っ白な印画紙から画像が浮かび上がる瞬間は、何度見ても興奮します。

注記:引き延ばしと現像液を用いる作業写真は特別にフラッシュをたいて撮影しています。実際はもっと暗い中で行われています。

4日目・5日目 5月31日(日曜日)・6月3日(水曜日)

前回でペースをつかんだ鷹野さんは、リズムよくプリント作業を進めていきます。同じカットを何枚もプリントすることもあります。全体の調子やコントラストを変えて、納得のいく1枚を探していました。

壁には、プリントされた写真が少しずつつり下げられて行きました。府中の街が、顔をのぞかせています。

お問合せ

このページは文化スポーツ部 美術館が担当しています。