小木曽瑞枝公開制作プロセス

最終更新日:2025年2月25日

2024年12月14日から始まった公開制作。ここでは、その過程をご紹介します。

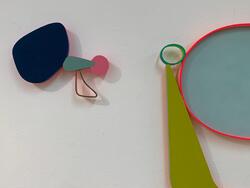

2月11日

制作期間が終了し、展示が始まりました。小木曽さんが美術館に通う中で出会った風景や場面は、どのように作品として生まれ変わったのでしょうか。ぜひ来館してご覧ください。

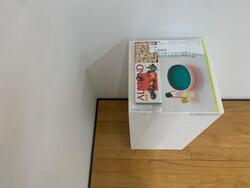

最終日 2月9日

昨年12月から始まった公開制作も、いよいよ今日で終了です。下地としてジェッソを塗った上からアクリル絵具を塗る作業が続いていました。最後に、展示に向けて作品を壁や展示台に配置していきます。壁に立てかけられた合板の端材も、銀色の水場に置かれた色見本も、小木曽さんの感覚が反映された心地よい位置関係です。

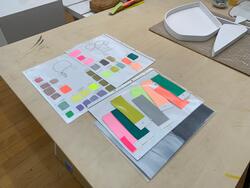

2月5日

作業台の上に、これまで制作した作品の配色をまとめた分厚いファイルが置かれていました。絵具の名称のメモには、メーカー名も付されています。以前作品の修復依頼があった際に、どのメーカーの絵具か判別が難しかったという経緯があって以降、書き留めているそうです。白色のジェッソを下地として塗った上から蛍光塗料をのせることで、発色よく鮮やかな仕上がりになりました。絶妙な色の取り合わせに目を惹かれます。

2月1日

雑然としている中で作業するのが苦手という小木曽さん。公開制作室は常に整理整頓されています。制作はいよいよ配色を決める段階に入りました。自作の色見本をたくさん広げ、作品のどの部分にどの色を塗るか考えていきます。

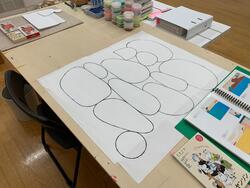

1月26日

ジェッソを塗ってヤスリをかけた状態の作品が壁に展示されています。白く、マットな質感で、よく見ると表面には小さな凹凸があります。机に置かれたドローイングは、はじめA4用紙に描いたものをスキャンしてから引き伸ばし、実際につくる作品の大きさにしました。モコモコとしたこの形は、市内を歩いているときに住宅街で見つけた生垣から着想を得たようです。図書館で『府中市女性史』(府中市/府中市女性史編さん実行委員会編)を読んでいた小木曽さんは、府中で暮らした女性が語っているところを想像し、生垣を描いたモコモコのドローイングがスピーチバルーン(漫画でキャラクターのセリフを表示する吹き出し)にも見えてくる、と偶然つながったイメージを話してくださいました。

1月22日

これまで、合板をテーブルソーで切り出す作業が続いてきました。次は、切った板の側面に、絵具をのせる前の下地としてジェッソを塗ります。下地を塗る理由は、上から重ねる蛍光塗料を透過させないためと、絵具の発色を良くするためです。ジェッソを塗って毛羽立った木の繊維はヤスリで削り、なじませます。ジェッソを塗ってヤスリで削るこの工程を、2度繰り返しました。

1月18日

公開制作室のガラス越しに見える位置に、色とりどりの「折りたたみタワー」が飾られています。この小さなタワーは、表裏を異なる色の絵具で塗った1枚の紙を折ることで自立させています。そのあと思うままに切り抜いて形を変え、余ったパーツを本体に組み合わせたら完成です。普段はワークショップで参加者と作るそうですが、今回は制作を公開する特殊な環境の中、自身の緊張をほぐすウォーミングアップとして手を動かします。

1月12日

小木曽さんは、公開制作室を訪れた多くの来館者と交流しています。壁には少しずつ作品が増えてきました。ふたつの似た形が組み合わさった作品は、タイトルが《合わせ鏡(金網の向こう側)》とつけられています。詩的な表現に、ふと考えを巡らす時間が生まれます。制作の発端は、美術館付近を歩いていたときに見つけた木にあったようです。航空自衛隊府中基地の横を通り過ぎたとき、目にとまったのは、金網の向こう側に並んだよく似た2本の木でした。航空自衛隊府中基地も府中市美術館も元米軍府中基地の土地であるという歴史に、小木曽さんは思いを馳せながら制作を進めます。

12月22日

鉛筆で下書きを施した合板をテーブルソーに固定します。ミシンのように上下に動くノコギリで板を切り抜いていきます。細い棒状のノコギリには、よく見ないと分からないほどの小さなトゲが付いています。小木曽さんが使用する合板は分厚いため、切り抜く速度はとても遅くなり、地道な作業が続いていきます。動いてしまわないように板を掴む手には、強い力が入っていました。

12月18日

立体作品の制作には共芯シナベニヤを用います。この合板は表裏だけではなく中身もシナ材を使用しており、きれいな木口が特徴です。ドローイングを書き写した線を、テーブルソーと呼ばれるテーブル型の機械で切り抜いていきます。小木曽さんの作業台には、筆やマット加工用のスプレーなどが置かれています。

初日 12月14日

道具の搬入とセッティングを終え、公開制作が始まりました。机上のカラフルな設えから、作家のキャラクターがうかがえます。今回小木曽さんは、美術館に通う途中に出会った様々な場面からイメージを膨らませてドローイングを描き、それをもとに合板を切り抜いて作品を制作していきます。

さっそく、市内の図書館で手に取った『府中の名木百選』(府中市、1988年)で見つけた “松本家のタブノキ” を見に行くも、すでに伐採されて切り株になっていたようです。小木曽さんはタブノキから見えていたであろう給水塔を線で描きとりました。ドローイングの脇には、散策中に発見したことや感じたことが書き添えられています。壁には、これまで制作してきた立体作品も展示されています。壁から少し浮くように設置された作品の裏側から、蛍光色が壁に反射します。まるで作品が光を放っているかのようです。

お問合せ

このページは文化スポーツ部 美術館が担当しています。